Sangha damals und heute Damals: Sangha bedeutete die Gemeinschaft von Mönchen, Nonnen und Laien, die gemeinsam praktizierten – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Stand. Heute: Sangha kann jede Praxisgemeinschaft sein, sei es ein Meditationszentrum, ein Kloster oder eine offene Gruppe. Die Idee bleibt gleich: Übung in Gemeinschaft erleichtert den Weg.

„Ich lehre nur eins: Leiden – und die Aufhebung des Leidens.“

— Siddharta Gautama

Buddha - Erwachter

Teil 2: Der Lehrende

„Wie könnte ich nicht lehren, nachdem ich gesehen habe?“ – Siddharta Gautama (zugeschrieben)

Dukkha (Pali) bedeutet wörtlich „schwer zu ertragen“. Im Buddhismus umfasst es: körperlichen Schmerz, psychisches Leiden, das subtile Gefühl von Unzufriedenheit, weil alles vergänglich ist. 👉 Kurz gesagt: Dukkha ist das „Grundrauschen des Mangels“ im Leben.

Der Achtfache Pfad

Der Weg zur Überwindung des Leidens besteht aus acht Bereichen, die einander ergänzen: Rechte Einsicht – die Welt klar sehen Rechte Gesinnung – mitfühlende Haltung Rechte Rede – wahrhaftig und achtsam sprechen Rechtes Handeln – heilsames Verhalten

Rechter Lebenserwerb – ethisch arbeiten Rechtes Bemühen – hilfreiche Geisteszustände fördern

Rechte Achtsamkeit – wach im Augenblick sein

Rechte Sammlung – Meditation und innere Vertiefung

👉 Kein Dogma, sondern eine Praxisanleitung.

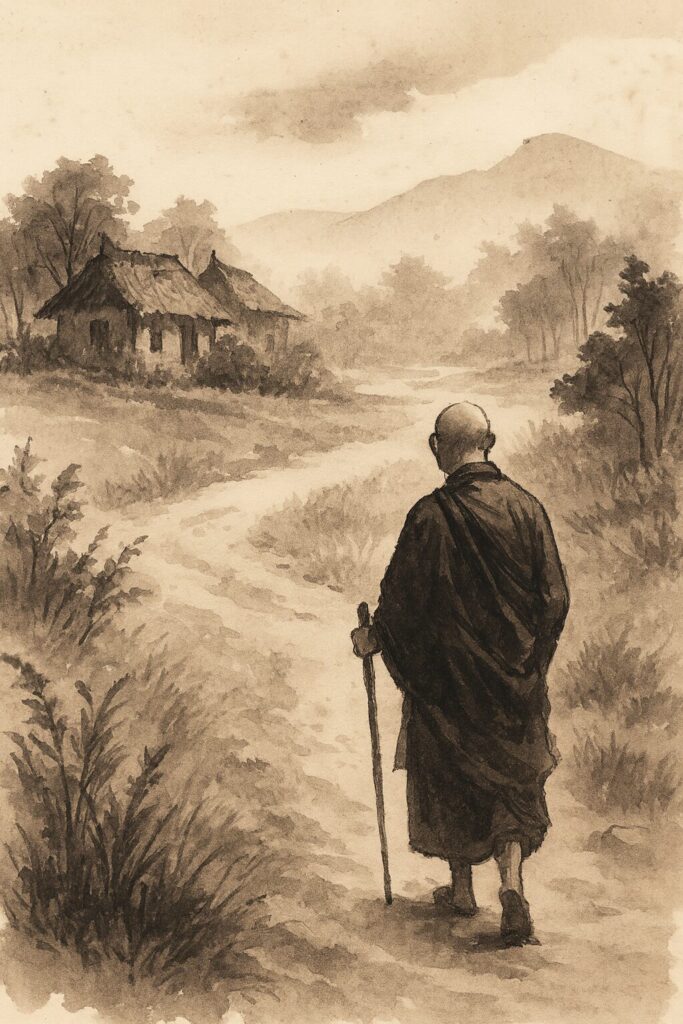

Vom Erwachen zur Bewegung

Als Siddharta Gautama unter dem Bodhi-Baum erwachte, veränderte sich nicht nur sein Blick auf die Welt – auch die Sprache über Leid, Erkenntnis und Freiheit bekam eine neue Richtung. Doch Einsicht allein macht noch keine Lehre. Was geschieht, wenn das Suchen endet? Gautama stand auf und ging los. Nicht als Prophet, nicht als Religionsgründer, sondern als Mensch, der etwas erkannt hatte, das er nicht für sich behalten konnte. Vierzig Jahre verbrachte er wandernd, lehrend, im Gespräch mit Menschen aller Stände. Unterwegs auf Wegen, unter Bäumen, in Dörfern und Städten begann das, was wir heute „Buddhismus“ nennen: eine bewegliche Schule ohne Dogma, getragen von Erfahrung, nicht von Glauben.

Die Vier Wahrheiten und der Weg

Die erste Unterweisung war präzise und zugleich radikal einfach: Das Leben ist von Leiden (Pali: dukkha) geprägt – gemeint ist nicht nur Schmerz, sondern das Grundgefühl von Mangel, Unbeständigkeit und Vergänglichkeit. Doch Leiden ist kein unabwendbares Schicksal. Es hat Ursachen: Gier, Anhaftung, Unwissenheit. Wir klammern uns an das Wandelnde – und leiden daran. Werden diese Ursachen erkannt, können sie aufgegeben werden. Was entstanden ist, kann auch enden. Der Weg zur Überwindung des Leidens ist der Achtfache Pfad: acht Aspekte von klarer Sicht bis tiefer Sammlung. „Recht“ bedeutet darin nicht moralisch „gut“, sondern stimmig, förderlich, heilsam. Keine Spekulation, keine fremde Erlösung, sondern eine innere Anatomie des Geistes.

Sangha und Lehre im Dialog

Die ersten Zuhörer waren fünf Asketen, die ihn zuvor verlassen hatten. Sie kehrten zurück – und wurden der Kern einer Gemeinschaft, die bald wuchs: die Sangha. Bauern, Händler, Fürsten, Frauen und Männer fanden darin Platz; entscheidend war nicht Herkunft oder Stand, sondern Praxis. In einer Gesellschaft voller Kasten und Hierarchien war das revolutionär. Für Mönche und Nonnen gab es den Vinaya – ein Regelwerk für Achtsamkeit, Disziplin und gegenseitige Unterstützung. Doch auch Laien konnten Teil der Sangha sein. Buddha verband keine Theologie, sondern Menschen im gemeinsamen Üben. Sein Credo lautete nicht: „Glaubt mir“, sondern: „Seht selbst.“

Seine Lehren bildeten kein starres System. Gautama sprach aus dem Moment. Fragte ein König, sprach er über gerechte Herrschaft. Fragte ein Bauer, über Saat und Ernte. Zweifelten Mönche, über den Geist. Er nutzte Bilder statt Jargon: Das Leben als Floß – nützlich bis zum Ufer, aber nicht zum Tragen auf dem Rücken. Oder der erste Pfeil, der Schmerz bedeutet, und der zweite, der unser Denken darüber ist. Wahr war für ihn, was sich unmittelbar erkennen ließ – Einsicht statt Offenbarung.

Abschied und Nachklang

Nach Jahrzehnten des Lehrens legte er sich in Kushinagar zwischen zwei Salbäume. Seine letzten Worte lauteten: „Vergeht alles, was bedingt entstanden ist. Strebt weiter, seid achtsam.“ Kein Spektakel, keine Wunder, sondern die Konsequenz dessen, was er immer gelehrt hatte: Vergänglichkeit ist nicht das Ende, sondern die Öffnung zur Freiheit.

Siddharta Gautama war kein Kanzelredner, kein Systembauer. Er stellte sich der Wirklichkeit und sprach, was er erkannt hatte. Er hinterließ keine Dogmen, sondern eine Einladung: Leide nicht blind. Suche nicht bloß. Schau hin. Übe. Erkenne. Geh deinen Weg. Noch heute klingt in seinen Worten die Aufforderung, Leid nicht nur zu ertragen, sondern seine Ursachen zu erkennen – und zu überwinden.

Facebook

Twitter