Der gebrochene König und die Erschöpfung der Vernunft

Die Vernunft ist und soll nur die Dienerin der Leidenschaften sein.

David Hume

Nichts ist erstaunlicher als die Leichtigkeit, mit der der Geist von einer Idee zur nächsten springt – und doch glaubt, er folge der Notwendigkeit.

David Hume

„Lernt aus meinem Beispiel, wie gefährlich der Erwerb von Wissen sein kann – und wie viel glücklicher der Mensch ist, der glaubt, als jener, der forscht.“ (Das Resümee der Aufklärung im Kleid des Romans.)

Mary Shelley

„Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheine, aber mir selbst komme ich nur vor wie ein Junge, der am Meeresufer spielt und sich freut, hin und wieder einen glatteren Kiesel oder eine schönere Muschel zu finden, während der große Ozean der Wahrheit unentdeckt vor mir liegt.“

Isaac Newton

Eine kühle Vernunft kann nie die Wärme der Zuneigung ersetzen. Ohne Leidenschaft verliert der Mensch seine Form

Edmund Burke

Man kann die Gesellschaft nicht neu entwerfen, als wäre sie ein Haus auf dem Reißbrett – sie ist ein Lebewesen, das gewachsen ist

Edmund Burke

Beim Lesen über George III. stieß ich auf eine merkwürdige Verbindung: Zwischen dem Zusammenbruch eines Königs und der Erschöpfung einer ganzen Epoche scheint ein stiller Faden zu verlaufen. Die späte Aufklärung, die so sehr an Vernunft und Ordnung glaubte, geriet an ihre eigene Grenze – und genau dort begann die Romantik.

Mich interessiert weniger die Geschichte als das, was sie im Denken auslöst. Wenn ein König, der alles richtig machen will, an seiner Klarheit zerbricht, sagt das mehr über die Zeit, die ihn trägt, als über den Mann selbst. Über ein Denken, das sich in seiner eigenen Helligkeit erschöpft. Die Quellen sprechen nüchtern von Krankheit und Verlust. Doch zwischen den Zeilen klingt etwas anderes: eine Müdigkeit der Vernunft, die uns bis heute begleitet.

Vom Licht der Vernunft

Bevor die Vernunft an sich selbst zu zweifeln begann, hatte sie einen ihrer hellsten Momente

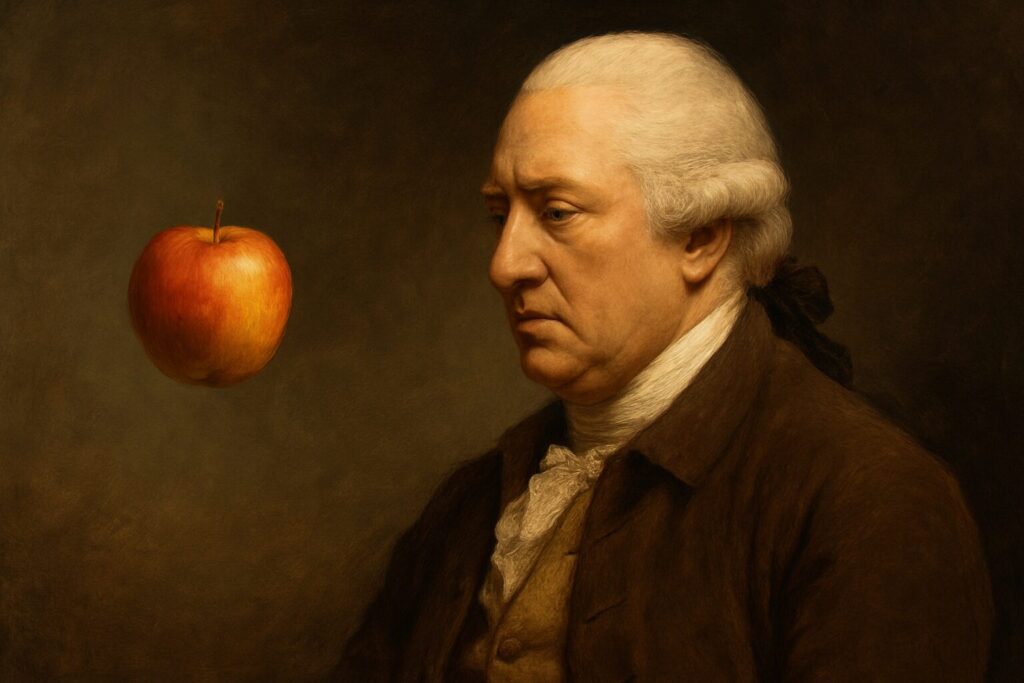

Newtons Denken verkörperte die Gewissheit, dass die Welt im Kern verständlich ist. Ein fallender Apfel genügte, um das Unsichtbare sichtbar zu machen: eine Ordnung, die Himmel und Erde verbindet. In dieser Idee lag mehr als Wissenschaft – sie war Glaubensbekenntnis, Weltarchitektur, Trostformel zugleich. Alles folgt Gesetzen, alles ist berechenbar, und der Mensch darf sie erkennen.

Doch aus diesem Vertrauen wuchs mit der Zeit eine Überhitzung. Was Newton noch als göttliche Harmonie empfand, wurde bald zur Kontrollphantasie des Menschen. Die Aufklärung, die das Licht suchte, begann in ihm zu wohnen, nicht mehr über ihm. Und je heller es brannte, desto kälter wurde es. Zwischen Apfel und Abgrund liegt nur ein Jahrhundert.

Die Grenze der Aufklärung

Die Aufklärung wollte das Licht der Vernunft in jede Ecke tragen. Wissen sollte befreien, Ordnung sollte schützen. Der Mensch, von Finsternis erlöst, sah sich plötzlich als Mittelpunkt eines berechenbaren Kosmos. Doch jedes Licht wirft Schatten – und gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann die Vernunft, an ihrem eigenen Glanz zu erblinden.

Ein Herrscher dieses Jahrhunderts, George III., wollte ein gerechter König sein, ein Mann der Moral, ein Diener Gottes und des Gemeinwohls. Doch seine Vernunft war aus demselben Stoff wie die seiner Zeit: diszipliniert, überzeugt, unfehlbar. In dieser Reinheit lag die Gefahr. Denn wer alles erklären kann, übersieht, was sich nicht erklären lässt – das Zufällige, das Menschliche, das Fragile.

Als sein Geist zu zerfallen begann (er litt seit den 1780er Jahren unter wiederkehrenden Phasen geistiger Umnachtung), war das mehr als ein individuelles Schicksal. Es war ein Symptom. Die Ordnung, die er verkörpern wollte, verlor ihre innere Bindung. Der Zusammenbruch des Königs war das sichtbare Zittern einer Epoche, die sich selbst zu genau verstand.

Vielleicht ist das die eigentliche Grenze der Aufklärung: nicht der Mangel an Wissen, sondern das Übermaß an Gewissheit.

Wenn Vernunft zur Macht wird

Die Aufklärung hatte versprochen, die Welt durch Denken zu erlösen. Wissen sollte die Finsternis vertreiben, und Vernunft sollte den Platz der Willkür einnehmen. Doch was als Befreiung begann, wurde zur Ordnung mit Zähnen. Die Idee der Klarheit geriet in die Hände von Königen, Staaten, Institutionen – und verwandelte sich in Kontrolle.

George III. glaubte, das Richtige zu tun, so wie auch seine Zeit glaubte, im Namen der Vernunft zu handeln. Aber Vernunft, die sich selbst zum Gesetz erhebt, verliert ihr Maß. Sie sieht nicht mehr den Menschen, sondern nur das Prinzip. Der moralische Imperativ wird Verwaltung, die Überzeugung wird Doktrin.

So geschieht, was fast unausweichlich war: Das Denken, das alles erklären wollte, beginnt, die Welt nach seinem Bild zu formen. Der Geist des Fortschritts wird zur Disziplinarmacht. Und während die Aufklärung noch vom Licht spricht, wird es in ihren Räumen seltsam kühl.

Vielleicht liegt darin das Paradox ihrer Geschichte – dass Vernunft, sobald sie siegen will, sich selbst verliert.

Das Nachbeben in Denken und Dichtung

Wo die politische Ordnung zerbricht, beginnt das Denken zu zittern. Der Verlust des äußeren Gleichgewichts drängt den Blick nach innen. Nach dem Zusammenbruch der königlichen Vernunft entsteht kein neues System, sondern eine Unruhe, die Philosophen und Dichter zugleich erfasst.

Edmund Burke, der die Französische Revolution mit wachsender Furcht beobachtet, erkennt in ihr nicht nur einen politischen Umsturz, sondern eine moralische Entfesselung. Ihn beunruhigt nicht das Chaos selbst, sondern die Überzeugung, dass Vernunft allein genüge, um Ordnung zu schaffen. Gegen diese Kälte setzt er Gefühl, Tradition, das Gewachsene – nicht aus Nostalgie, sondern als Schutz gegen die Versuchung des Reißbretts.

William Blake, sein Gegenbild und Zeitgenosse, reagiert anders. Für ihn ist die Welt kein Mechanismus, sondern eine Vision. Wo Burke bindet, will Blake befreien. Er misstraut jeder Form, die sich für vollständig hält, und sucht das Heilige im Widerspruch. In seinen Bildern stehen Engel neben Fabriken, Licht neben Ruß, Schöpfung neben Mechanik. Der Mensch, sagt Blake, ist nicht Beobachter, sondern Mitschöpfer der Welt – ein Wesen aus Körper und Geist, Vernunft und Vision.

Beide, der nüchterne Beobachter und der ekstatische Seher, suchen auf ihre Weise das verlorene Gleichgewicht: jenes Maß zwischen Wissen und Sinn, das die Aufklärung zerrissen hatte.

Aus dieser Spannung entsteht, fast unbemerkt, eine neue Haltung – die Romantik. Sie ist kein Rückzug, sondern ein Heilversuch: das Denken wieder mit Empfindung zu verbinden.

Gefühl wird Erkenntnisform. Einbildungskraft wird Methode.

Und die Seele, die in der Vernunft keinen Platz mehr fand, kehrt als Erkenntniskraft zurück.

Wenn Denken sich selbst befragt

Aus der Erschöpfung der Vernunft entsteht keine Stille, sondern eine neue Bewegung. Der Mensch beginnt, das Denken selbst zu befragen – nicht mehr die Welt soll erklärt werden, sondern der Geist, der sie erklärt. In den Salons, Hörsälen und Schreibstuben Europas entsteht eine neue Form des Nachdenkens: die Philosophie der Selbstprüfung.

David Hume spricht sie zuerst laut aus. Er zieht die Vernunft vom Thron der Gewissheit und fragt, worauf sie überhaupt ruht. Wenn alles Wissen aus Erfahrung stammt, was geschieht dann mit dem, was sich nicht beobachten lässt – mit Ursache, Seele, Gott? Vielleicht, sagt Hume, ist die Vernunft gar nicht Herrscherin, sondern Dienerin unserer Gewohnheiten. Ein Gedanke, so leise formuliert und doch so explosiv, dass er die Aufklärung an ihrem Fundament erschüttert.

Immanuel Kant antwortet mit einem Versuch, die Vernunft zu retten, ohne sie zu vergöttern. Er gibt ihr Grenzen, damit sie bestehen kann. Wissen darf nur dort Geltung haben, wo Erfahrung sie trägt; jenseits davon beginnt der Glaube. Vernunft wird zur Richterin über sich selbst – das Denken stellt sich in den Zeugenstand.

Dieser Moment ist der Wendepunkt: Das Denken, das einst alles erklären wollte, entdeckt seine eigenen Schatten. Es wird erwachsen.

Shelley und der erschaffene Mensch

Im Jahr 1818, in einer Welt zwischen Experiment und Erschöpfung, schrieb Mary Shelley Frankenstein. Der Roman ist kein Schauerstück, sondern eine philosophische Versuchsanordnung. Der junge Viktor Frankenstein verkörpert den Traum der Aufklärung: die Natur zu verstehen, zu beherrschen, zu ordnen. Doch was er schafft, ist kein Triumph, sondern ein Echo. Das Wesen, das aus seinem Labor tritt, besteht aus Wissen – aber ohne Einbettung, ohne Zärtlichkeit, ohne Maß.

Shelley verwandelt die Frage der Philosophen in eine Geschichte, die man riechen, fühlen, fürchten kann. Ihr „Monster“ ist kein Dämon, sondern das Produkt einer Vernunft, die sich selbst nicht mehr erkennt. Es weiß, dass es existiert, aber nicht, wofür. In dieser Leere spiegelt sich die Epoche: Die Aufklärung hat den Menschen als Schöpfer entdeckt – und zugleich als Schöpfer, der sich vor seiner Schöpfung fürchtet.

In Frankenstein kehrt Kant als Tragödie wieder. Die Grenzen der Vernunft, die er zog, um sie zu retten, werden von Shelley in Fleisch geschrieben. Wo Kant noch sagte: „Bis hierher darfst du denken, darüber hinaus beginnt der Glaube“, lässt Shelley ihre Figur genau dort stehen – jenseits der Grenze, allein, ohne Gott, mit einem Geschöpf, das zu viel weiß.

Burke und Hume hatten es geahnt: dass Vernunft, losgelöst vom Gefühl, zur Kälte neigt, und dass Wissen ohne Maß das Lebendige verformt. Shelley macht daraus ein Symbol, das bleibt. Der erschaffene Mensch ist das Kind der Aufklärung – aber er sucht, vergeblich, nach einer Seele.

Reflexion und Gegenwart

Zwei Jahrhunderte nach Burke und Shelley hat sich die Form der Vernunft verändert, nicht aber ihre Versuchung. Wir leben in einer Zeit, die rechnet, vergleicht und modelliert, als ließe sich die Welt durch Daten erfassen. Algorithmen ordnen, was Menschen fühlen sollten. Effizienz ersetzt Einsicht. Die alte Kälte kehrt zurück – präziser, schneller, undurchsichtiger.

Burke hätte darin keinen Fortschritt gesehen, sondern eine Wiederholung. Vernunft, die ihre Wurzeln vergisst, verliert die Bindung zum Lebendigen. Sie wird zu einem Werkzeug ohne Richtung, das alles erklären kann, aber nichts versteht. Der Mensch droht erneut zum Zuschauer seiner eigenen Systeme zu werden.

Vielleicht besteht wahre Aufklärung heute darin, die Grenzen der Rationalität zu achten – zu wissen, dass Gefühl und Maß kein Widerspruch sind, sondern Voraussetzung von Erkenntnis. Vernunft braucht Körper, Geschichte, Zuneigung. Ohne sie bleibt sie leer, so vollkommen wie kühl.

So schließt sich der Kreis: Vom König, der an seiner Klarheit zerbrach, über die Dichter, die das Gleichgewicht suchten, bis zu uns, die das Denken wieder mit Leben füllen müssen.

Die Frage bleibt dieselbe: Wie viel Kälte erträgt ein aufgeklärter Geist?