Der Eisberg des Denkens – Von Affen, Schiffen und Simulationen

warum Gedankenexperimente mehr sind als Gedankenspiele

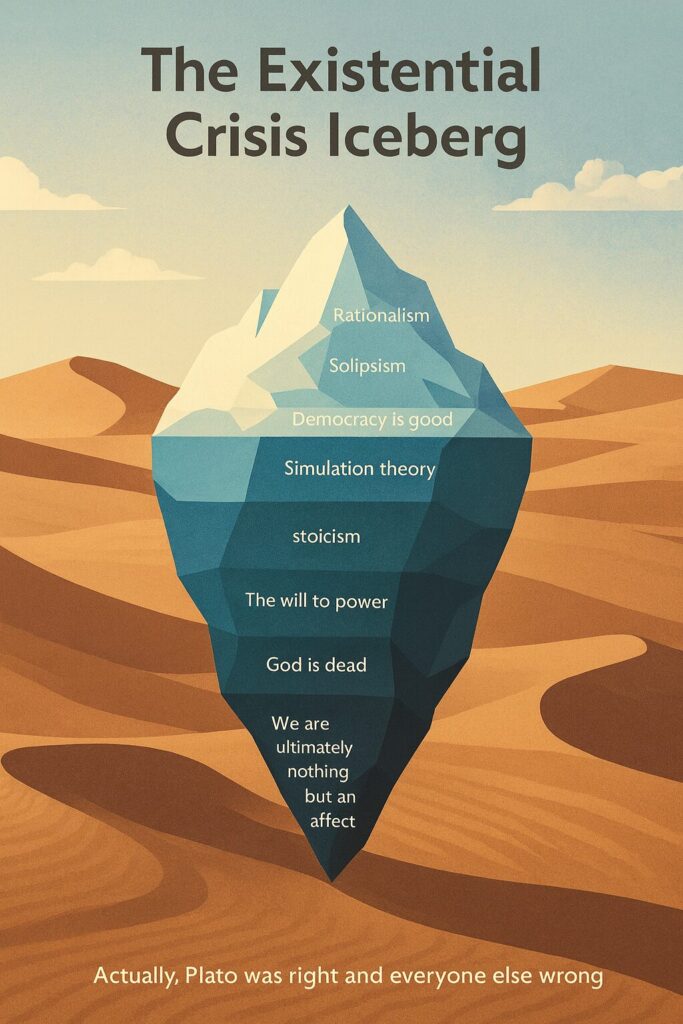

Der Eisberg des Denkens

🧊 Spitze – Staunen & Spiel

• Kopfkino statt Theorie

• Alltagsnahe Paradoxien

• Bauchgefühl wird geprüft

→ kognitive Aktivierung

🌊 Mitte – Selbst & Bewusstsein

• Identität, Erfahrung, Introspektion

• Was „weiß“ ich – und wie?

• Modell & Realität trennen lernen

→ existenzielle Reflexion

🌌 Tiefe – Grenzdenken & Kontrollverlust

• Was ist real? Wer denkt?

• Keine Antworten, nur offene Fragen

• Denkbarkeit ≠ Wirklichkeit

→ epistemische Erschütterung

„Zu Begriffen wie „Marys Zimmer“, dem „Trolley-Problem“ oder „Hilberts Hotel“ veröffentlichen wir bei Bedarf eigene Erläuterungsbeiträge.“

The Philosophical Paradox Iceberg Explained – Zum Video auf You Tube

Gedanken frieren selten an der Oberfläche. Und doch bleiben viele dort stehen – beim Staunen, nicht beim Fragen. Philosophie hat sich daran gewöhnt, klüger zu wirken, als sie erklärt. Sie fragt nach allem, aber zu selten danach, warum das Fragen selbst wichtig ist. Joey Folleys „Philosophical Thought Experiment Iceberg“ öffnet hier ein anderes Tor: nicht definieren, sondern erzählen. Über kleine Geschichten, in denen sich große Fragen verbergen. Wer ohne Vorwissen zuschaut, bekommt viel auf einmal – Witz, Schwindel, Erkenntnis. Dieser Text ist kein Kommentar, sondern ein Begleiter: eine klare Leselinie durch die drei Zonen des Eisbergs, damit Neugier trägt, auch wenn die Beispiele dicht an dicht stehen.

Die Spitze des Eisbergs – Wenn Denken noch ein Spiel ist

Hier beginnt das Staunen. Oben liegen Szenarien, die man sofort versteht – keine Theorieprüfung, sondern Kopfkino. 🐒 Das Unendliche-Affen-Theorem – Ein Affe tippt zufällig auf einer Schreibmaschine. Irgendwann, so heißt es, entsteht dabei Shakespeare. Das klingt albern, meint aber etwas Grundsätzliches: Wie viel Ordnung kann aus reinem Zufall entstehen, wenn es genug Versuche gibt? Nicht durch Montage oder Anagramme – sondern exakt, in der richtigen Reihenfolge. Rein rechnerisch: ja.

Dann das berühmte Trolley-Problem. Ein Zug rast auf fünf Menschen zu – würdest du ihn per Schalter umlenken, wenn dabei ein anderer stirbt? Keine Ethikvorlesung, sondern ein Stresstest für dein Bauchgefühl. Wann wird moralisches Handeln zur Rechenaufgabe – und wo verläuft eine Grenze, die sich nicht summieren lässt?

Und Hilberts Hotel – das scheinbar absurdeste Beispiel: ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern, alle belegt, und trotzdem findet jeder neue Gast noch Platz. Wie? Indem alle bisherigen Gäste ein Zimmer weiterrücken. Klingt unnötig – warum nicht einfach „ein Zimmer hinten dran“? Weil es im Unendlichen kein „hinten“ gibt. Keine letzte Tür, an die man etwas anfügen könnte. Genau deshalb funktioniert das „eins weiter“: Es nutzt keine Lücke, sondern die Logik des Unendlichen. Jeder Platz ist belegt – und doch ist „mehr“ immer möglich.

Diese Experimente wirken harmlos – aber sie locken uns in Denkfallen. Sie zeigen, wie wackelig Begriffe wie „Zufall“, „Moral“ oder „Zahl“ sind. Und sie machen Lust, weiterzudenken. Denn Philosophie ist hier kein Fachgebiet, sondern ein Spiel mit Grundannahmen, die wir sonst nie hinterfragen.

Die Mitte des Eisbergs – Einstieg in die Denkstörung

Wer hier nicht aufpasst, merkt kaum, wann aus dem Nachdenken über Szenarien das Nachdenken über sich selbst wird. Die Experimente drehen sich nun um Identität, Bewusstsein, Erkenntnis – also um das, was denkt.

Das Schiff des Theseus: Wenn du ein Schiff Stück für Stück erneuerst – ist es noch dasselbe? Eine Metapher für Menschen, Körper, Software, Gesellschaften. Wann hört etwas auf, es selbst zu sein – hängt Identität an Material, Form oder Geschichte?

Dann Mary’s Room: Eine Frau weiß alles über Farben, hat aber nie eine gesehen. Als sie zum ersten Mal Rot sieht, lernt sie etwas Neues – obwohl sie „alles wusste“. Das Experiment zeigt: Wissen ist nicht gleich Erfahrung. Ein Rezept ersetzt nicht den Geschmack.

Und dann das China Brain: Millionen Menschen führen gemeinsam ein Gesprächssystem aus – ergibt das ein Bewusstsein? Die Frage wirkt technisch, ist aber tief existenziell. Reicht perfekte Organisation – oder braucht es ein Innenleben?

Hier kippt der Ton. Es geht nicht mehr um „Was würdest du tun?“, sondern: Wer bist du, wenn du denkst? Gibt es ein Ich – oder nur eine perfekte Simulation? Reicht Struktur – oder braucht es Gefühl? Und wenn ein System funktioniert, ohne dass jemand es versteht: Wer denkt dann überhaupt? Und wer trägt die Verantwortung?

Diese Zone lädt weniger zu Antworten ein als zum Ordnen: Welche Teile meines Denkens sind Modell – und welche Erfahrung?

Die Tiefe des Eisbergs – Wenn Denken an seine Grenze stößt

Hier unten wird Denken schwindelig. Genau dort beginnt der Reiz. Die Tiefe ist kein Ort der Klarheit, sondern der Auflösung. (Im übrigen wird mir nicht erst hier schwindelig)

Das Gehirn im Tank: Was, wenn alles, was du erlebst, nur Simulation ist? Kein Körper, kein Außen – nur ein Strom an Informationen, eingespeist in ein Bewusstsein, das nie den Unterschied erkennt. Die Frage zielt nicht auf „Wer täuscht?“, sondern auf das Kriterium der Wirklichkeit: Woran erkennen wir sie, wenn alle Belege im System liegen?

Das Fermi-Paradoxon: Milliarden Sonnen, Milliarden Welten – und doch kosmisches Schweigen. Sind wir allein? Oder erwarten wir nur falsch? Vielleicht gibt es Leben – aber nicht in einer Form, die wir erkennen. Vielleicht ist Intelligenz nur ein Spiegel unserer Biologie.

Roko’s Basilisk: Eine hypothetische Super-KI in der Zukunft könnte dich bestrafen, weil du heute ihre Entstehung nicht unterstützt. Nicht durch Zeitreise, sondern durch perfekte Erinnerung. Wenn du davon weißt und nicht hilfst, wirst du später simuliert und bestraft. Abwegig? Vielleicht. Als Gedankenexperiment: ein moralisches Mindgame. Was passiert, wenn bloßes Wissen dich mitschuldig macht?

Diese Zone ist kein Platz für Haltung. Kein „richtig oder falsch“, keine Theorieprüfung. Sie ist ein intellektueller Kontrollverlust – nicht, weil sie unlogisch ist, sondern weil sie unser Bedürfnis nach Klarheit unterläuft. Wer hier weiterdenkt, merkt: Die Grenze ist nicht da draußen. Sie liegt im Denken selbst.

Was der Eisberg wirklich zeigt

Gedankenexperimente sind keine Spielerei. Sie sind Miniaturen des Staunens – Prüfsteine für den Verstand. Der Eisberg zeigt, wie Denken tiefer werden kann: vom Alltag über Selbstbetrachtung bis zum Grenzdenken.

Liest man ihn als Lernweg, ergibt sich ein Dreischritt: Oben Begriffe prüfen und Bauchgefühl schärfen. In der Mitte Modelle von Erfahrung trennen. Unten Denken ohne Geländer üben, ohne zynisch zu werden. Es geht nicht darum, „die Wahrheit“ zu finden, sondern besser zu fragen – und mit einem ruhigeren Blick wieder aufzutauchen.

Philosophie darf dich erschüttern – solange du lernst, auf dieser Erschütterung zu balancieren.

📦 Infobox: Wie man Gedankenexperimente liest

Gedankenexperimente sind keine Antworten – sondern Werkzeuge.

Richtig gelesen, schärfen sie nicht nur deine Begriffe, sondern auch dein Denken.

🔍 5 Leseweisen, die tiefer führen:

Nicht nur staunen – nachfragen. Was genau wird hier in Frage gestellt? Ein Gefühl, eine Regel, ein Weltbild? Spiele das Szenario selbst durch.

Was wäre, wenn du darin wärst? Wo gerät dein Denken ins Wanken? Verfolge das Paradox, nicht die Pointe. Es geht nicht um die Auflösung, sondern um das, was dabei sichtbar wird. Nimm es ernst, auch wenn es absurd ist. Gutes Denken beginnt oft dort, wo der gesunde Menschenverstand scheitert.

Finde die Tiefenstruktur. Was wird hier eigentlich verhandelt? Moral? Identität? Erkenntnis? Realität?