Vom Staunen zum Denken – Eine kleine Reise in die Anfänge der Philosophie

Wann haben wir eigentlich begonnen, uns mit unseren Fragen wirklich auseinanderzusetzen?. Ich weiß gar nicht genau, wo man anfangen soll, wenn man sagt: Ich will Philosophie verstehen.

Es gibt so viele Namen, so viele Systeme, und alle scheinen schon mitten im Denken zu stehen, während man selbst noch draußen vor der Tür steht. Also frage ich mich: Wo fangen wir an? Bei Kant oder Nietzsche? Besser wohl nicht – sonst stehen wir direkt mittendrin. Vielleicht lieber ganz am Anfang, wo das Denken überhaupt erst auf die Idee kam, dass man fragen kann.

Vielleicht bei den Ioniern. Thales, Anaximander, Heraklit? – Namen, die heute klingen wie aus Stein gemeißelt, aber damals waren es einfach Menschen, die Fragen stellten, für die es noch keine Sprache gab. Ich stelle mir vor, wie sie irgendwo am Meer standen, den Wind spürten, das Rauschen hörten und dachten: Es muss doch etwas geben, das all das zusammenhält. Sie lebten in einer Welt, die voller Götter war, doch sie wollten nicht glauben, sie wollten verstehen.

Hier müssen wir bedenken: Damals hatte sich noch niemand ernsthaft Gedanken darüber gemacht, was Welt überhaupt ist. Man nahm sie einfach als gegeben hin. Und wenn man noch fast nichts weiß, wenn Jagen, Schlafen, Feuer machen und Überleben den Tag bestimmen, dann ist es nur logisch, mit den einfachsten Fragen zu beginnen. So wie auch wir uns jetzt an das Thema Philosophie heranwagen – Schritt für Schritt, vom Einfachen ausgehend.

Vom Mythos zum Staunen

Bevor diese frühen Denker auftauchten, erklärten die Menschen die Welt mit Geschichten. Der Himmel war voller Götter, das Meer hatte Launen, der Donner sprach mit der Stimme des Zeus. Alles hatte eine Absicht, alles war belebt, und wer lebte, konnte auch zürnen oder helfen. So war Ordnung im Chaos: Nicht Natur, sondern Wille.

Dann kam eine andere Form des Erzählens. Mit Homer tritt die Welt in Sprache ein.

Die Griechen beginnen, das Leben nicht nur zu erzählen, sondern in Rhythmen und Bildern zu ordnen. Wir wissen bis heute nicht genau, wer Homer eigentlich war – ob ein einzelner Dichter, eine ganze Generation von Sängern, die seine Verse überlieferten, oder vielleicht nur ein Name, der für eine gemeinsame Tradition steht. Diese Dichtung war noch keine Philosophie, aber sie bereitete den Boden – sie lehrte, dass man die Welt formulieren kann. Und sobald man formuliert, kann man auch fragen.

Kurz darauf treten die Ionier auf. Was die ionischen Naturphilosophen taten, war geradezu revolutionär: Sie begannen, die Welt ohne göttliche Eingriffe zu erklären. Nicht, weil sie gegen die Götter waren, sondern weil sie plötzlich begriffen, dass man auch fragen darf, wie Dinge geschehen, nicht nur warum. Sie suchten Ursachen, keine Geschichten. Statt Zeus und Poseidon sprachen sie von Wasser, Luft, Bewegung, Wandel.

Das klingt heute einfach, fast selbstverständlich. Aber damals war es ein Bruch mit allem, was man kannte. Sie stellten sich gegen Jahrhunderte von Mythen, nicht mit Trotz, sondern mit Neugier. Vielleicht war es gar kein bewusster Aufstand, sondern eher ein stilles Staunen, das sich nicht mehr zufriedengab mit den alten Antworten. Und so begann etwas, das bis heute weiterläuft: der Versuch, die Welt mit den eigenen Augen zu sehen.

(Für unser weiteres Denken werde ich mir nun aber erstmal einen Kaffee holen, denn mir raucht jetzt schon der Kopf. Mit jeder Zeile tauchen neue Fragen auf, und ich ahne, dass das vermutlich nie aufhören wird.)

Sokrates und der Mut zur Wahrheit

Wenn man sich vorstellt, wie alles damals begann, merkt man plötzlich, dass der Weg der Philosophie gar nicht so geradlinig war, wie es in den Büchern aussieht. Es war kein geplanter Aufstieg zum Wissen, sondern ein Tasten, ein Irren, ein wiederholtes Verlieren und Wiederfinden. Und vielleicht passt genau hier Sokrates hinein – als jemand, der das Nichtwissen nicht als Schwäche sah, sondern als Ausgangspunkt. Während die Naturphilosophen versuchten, das Weltganze zu begreifen, fragte er: Was ist mit uns?

Mit Sokrates beginnt die Philosophie, sich umzudrehen. Sie schaut nicht mehr nur hinaus auf Sterne, Steine und Elemente, sondern hinein in das, was fragt, zweifelt und handelt. Er bringt das Denken zurück zu uns selbst. Denn was nützt es, die Natur zu verstehen, wenn man sich selbst nicht versteht? Leider ging es Sokrates am Ende ja an den Kragen, denn wie auch heute wurden zu viele Fragen unbequem bei so einigen Mächtigen. Sokrates war kein Feind der Demokratie, aber er war eine Zumutung. Er stellte alles infrage, was selbstverständlich schien: Wissen, Tugend, Macht, Frömmigkeit. Wer sich seiner Methode stellte, merkte schnell, wie wenig er wirklich wusste.

Das machte ihn unbequem – besonders für jene, die auf öffentlichem Ruhm, Ansehen oder religiöser Autorität beruhten.

Man könnte sagen: Er wurde nicht wegen seiner Gedanken verurteilt, sondern wegen seiner Wirkung.

Er brachte Menschen zum Denken, und Denken ist gefährlich, wenn eine Gesellschaft erschöpft ist. Athen hatte Kriege verloren, alte Gewissheiten waren brüchig, und plötzlich stand da einer, der jeden Politiker und Priester fragte, ob er eigentlich wisse, was Gerechtigkeit sei. In Zeiten der Unsicherheit mögen Menschen keine Spiegel, und Sokrates hielt einen besonders klaren vor.

Er hätte fliehen können, seine Schüler boten es ihm an. Doch er blieb. Er glaubte, dass man eine Überzeugung nicht verteidigt, indem man davonläuft. So trank er, wie überliefert wird, ruhig den Schierlingsbecher – nicht als Geste des Märtyrers, sondern als letzter Beweis seiner Philosophie: dass Vernunft und Gewissen mehr bedeuten als Angst.

Vielleicht war das sein größtes Vermächtnis. Er zeigte, dass Denken kein theoretisches Spiel ist, sondern eine Haltung, die man lebt, auch wenn sie einen das Leben kostet. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir noch immer über ihn sprechen: weil er daran erinnert, dass Wahrheit Mut braucht, und dass Fragen, wenn man sie ernst meint, nie folgenlos bleiben.

Weiter lesen

Platon und Aristoteles – Vom Himmel der Ideen zum Boden der Erfahrung

Nach dem Tod des Sokrates blieb vieles offen. Seine Schüler waren erschüttert, nicht nur über den Verlust des Lehrers, sondern auch über das, was dieser Tod bedeutete. Sie hatten erlebt, dass Denken Konsequenzen hat, dass Wahrheit kein harmloses Spiel ist. Einer von ihnen – Platon – sollte diese Erfahrung in etwas Dauerhaftes verwandeln.

Platon war Schüler des Sokrates, und man spürt das in jedem seiner frühen Texte. In seinen Dialogen spricht fast immer Sokrates, als lebte er noch. Doch zwischen den Fragen seines Lehrers beginnt sich langsam ein neues Denken zu formen. Sokrates hatte gesucht, ohne etwas festzuhalten. Platon wollte verstehen, warum Wahrheit überhaupt existiert, und ob sie sich fassen lässt, ohne sie zu zerstören.

Er gründete um 387 v. Chr. in Athen die Akademie, den ersten Ort, an dem Philosophie wirklich zu Hause war. Kein Marktplatz, kein Tempel, sondern ein Garten außerhalb der Stadt, im heiligen Hain des Akademos – ein Raum für Sprache, Nachdenken und, vielleicht zum ersten Mal, für systematisches Lernen. Hier wurde das Fragen geübt, nicht das Predigen.

Während Sokrates die Menschen aufforderte, über ihr eigenes Leben nachzudenken, versuchte Platon, Ordnung in dieses Denken zu bringen. Er stellte sich vor, dass hinter allem Sichtbaren eine unsichtbare Welt liegt – die Welt der Ideen. Das, was wir sehen, ist nur ein Schatten dieser höheren Wirklichkeit. Schönheit, Gerechtigkeit, Wahrheit sind für ihn keine menschlichen Erfindungen, sondern zeitlose Formen, die wir ahnen, aber nie vollständig besitzen können.

(Ein kleiner Einschub, ganz persönlich: Mein erstes richtiges Philosophie-Buch war tatsächlich von Platon – die Politeia, auf Deutsch oft „Der Staat“ genannt. Ich habe sie als Hörbuch auf YouTube gefunden, Buch 1 in kompletter Lesung → hier anhören

. Man findet sie übrigens auch bei Spotify. Es ist erstaunlich, wie lebendig diese alten Dialoge klingen, wenn man sie hört statt liest – als säßen Sokrates und seine Freunde immer noch beieinander und diskutierten über Gerechtigkeit.)

Wenn man Platons Denken liest, spürt man, wie weit er den Blick gehoben hat. Er wollte hinter die Welt schauen, zu den ewigen Formen, zu dem, was bleibt. Doch kein Schüler bleibt ewig im Schatten seines Lehrers, und so trat Aristoteles auf, einer, der das Denken wieder zurück auf den Boden brachte.

Aristoteles – Denken als Beobachtung und Methode

Auch er war Schüler Platons, aber er dachte anders – genauer, nüchterner, vielleicht auch ungeduldiger.

Während Platon nach dem Ideal suchte, suchte Aristoteles nach dem Wirklichen. Ihn interessierte weniger, was hinter den Dingen liegt, sondern wie Dinge funktionieren. Er war der erste, der systematisch beobachtete, sammelte, verglich, ordnete. Wo Platon den Himmel der Ideen entwarf, schrieb Aristoteles die erste Logik, die erste Biologie, die ersten Grundlagen der Ethik, Politik und Rhetorik. Er wollte die Welt nicht nur verstehen, sondern beschreiben, so wie sie ist.

Man merkt darin etwas Entscheidendes: Philosophie entfernt sich von der bloßen Spekulation und wird zur Methode. Aus der Suche nach Wahrheit wird die Suche nach Begründung. Aristoteles glaubte, dass Erkenntnis nicht jenseits der Welt liegt, sondern in ihr. Das Denken, sagte er, beginnt mit dem Staunen – und endet erst, wenn man das, was man sieht, auch versteht.

Er gründete später seine eigene Schule, das Lykeion, benannt nach einem benachbarten Apollon-Tempel. Dort unterrichtete er, während er mit seinen Schülern durch die Wandelgänge spazierte – daher der Begriff „Peripatetiker“, die Wandelnden. Es klingt fast beiläufig, aber es war der Beginn dessen, was wir heute „Wissenschaft“ nennen. Beobachten, prüfen, ordnen – Denken als Bewegung zwischen Erfahrung und Begriff.

Wenn Platon fragte, was das Gute an sich ist, fragte Aristoteles, wie ein gutes Leben praktisch aussieht. Er führte Ethik und Logik, Natur und Politik in ein System zusammen, das noch heute die Grundlage fast aller Wissenschaft bildet. Man könnte sagen: Sokrates lehrte uns, zu fragen; Platon, groß zu denken; Aristoteles, genau hinzusehen.

Die Philosophie wird zur Lebenskunst

Nach Aristoteles kam eine Zeit, in der das Denken sich neu ausrichten musste. Die politischen und kulturellen Sicherheiten der klassischen Epoche waren verschwunden. Athen, einst das Zentrum der Welt, war nur noch eine Stadt unter vielen. Philosophie verlor ihren festen Boden und fand dafür etwas anderes – den Menschen als Ort der Orientierung.

Es entstanden neue Schulen, keine abstrakten Systeme, sondern Wege des Lebens: die Stoiker, die Epikureer und die Skeptiker. Alle drei stellten dieselbe Frage, aber auf unterschiedliche Weise: Wie kann man in einer unsicheren Welt gelassen bleiben?

Die Stoiker, mit Zenon, Seneca, später Epiktet und Mark Aurel, suchten Halt in der Vernunft. Sie glaubten, dass wir die Welt nicht kontrollieren können, aber unsere Haltung zu ihr sehr wohl. Der Stoiker will nicht unberührt sein, sondern unerschütterlich – im Einklang mit der Natur und seiner Pflicht.

Die Epikureer dagegen sahen das Glück in der Mäßigung. Nicht Reichtum, nicht Macht, sondern das ruhige, unspektakuläre Leben war ihr Ideal. Sie suchten nicht das Leid, aber sie suchten auch keine Ekstase. Epikur sagte, wer lernen wolle zu leben, müsse zuerst lernen, keine Angst vor dem Tod zu haben.

Und dann waren da die Skeptiker, die radikalsten von allen. Sie sahen, wie unendlich viele Systeme und Wahrheiten nebeneinanderstanden, und beschlossen, gar nichts mehr endgültig zu behaupten. Ihr Ziel war nicht Verzweiflung, sondern Seelenfrieden – das griechische ataraxia, die Freiheit von Unruhe.

In dieser Epoche wurde Denken wieder persönlich. Es verließ die großen Akademien und kehrte zurück auf die Straßen, in die Häuser, in die Stille. Philosophie wurde zu einer Kunst des Lebens – eine Haltung, die man üben konnte, nicht eine Lehre, die man glauben musste.

(Damit dieser Beitrag nicht zu einem Buch wird, müssen wir langsam zum Ende finden. Es werden sicherlich noch viele Texte folgen, und jeder wird sich einem anderen Aspekt dieses weiten Feldes widmen.)

Was bleibt also von dieser kleinen Reise? Vielleicht die Ahnung, dass Denken nicht im Wissen beginnt, sondern im Staunen. Dass jede Epoche, jeder Name, jede Schule nur eine Antwort auf die gleiche Unruhe ist: die Welt verstehen zu wollen und sich selbst darin. Vom Wasser des Thales bis zur Gelassenheit des Epiktet zieht sich ein unsichtbarer Faden – der Versuch, inmitten des Wandels eine Haltung zu finden, die trägt.

Vielleicht ist genau das der Sinn der Philosophie: Sie zeigt uns, dass wir nie fertig sind, aber dass das Fragen selbst schon ein Stück Klarheit bringt. Und wenn man irgendwo zwischen Alltag und Ewigkeit einen Moment innehält und denkt – wirklich denkt –, dann stehen wir, ganz gleich in welchem Jahrhundert, wieder neben Thales, Sokrates oder Seneca. Nur mit einem Kaffee in der Hand.

Wir haben nur eine kleine Reise durch die Epoche der Philosophie gemacht und sind erst in der Antike angekommen – aber ihr könnt euch sicherlich denken, da gibt es noch sehr viel mehr.

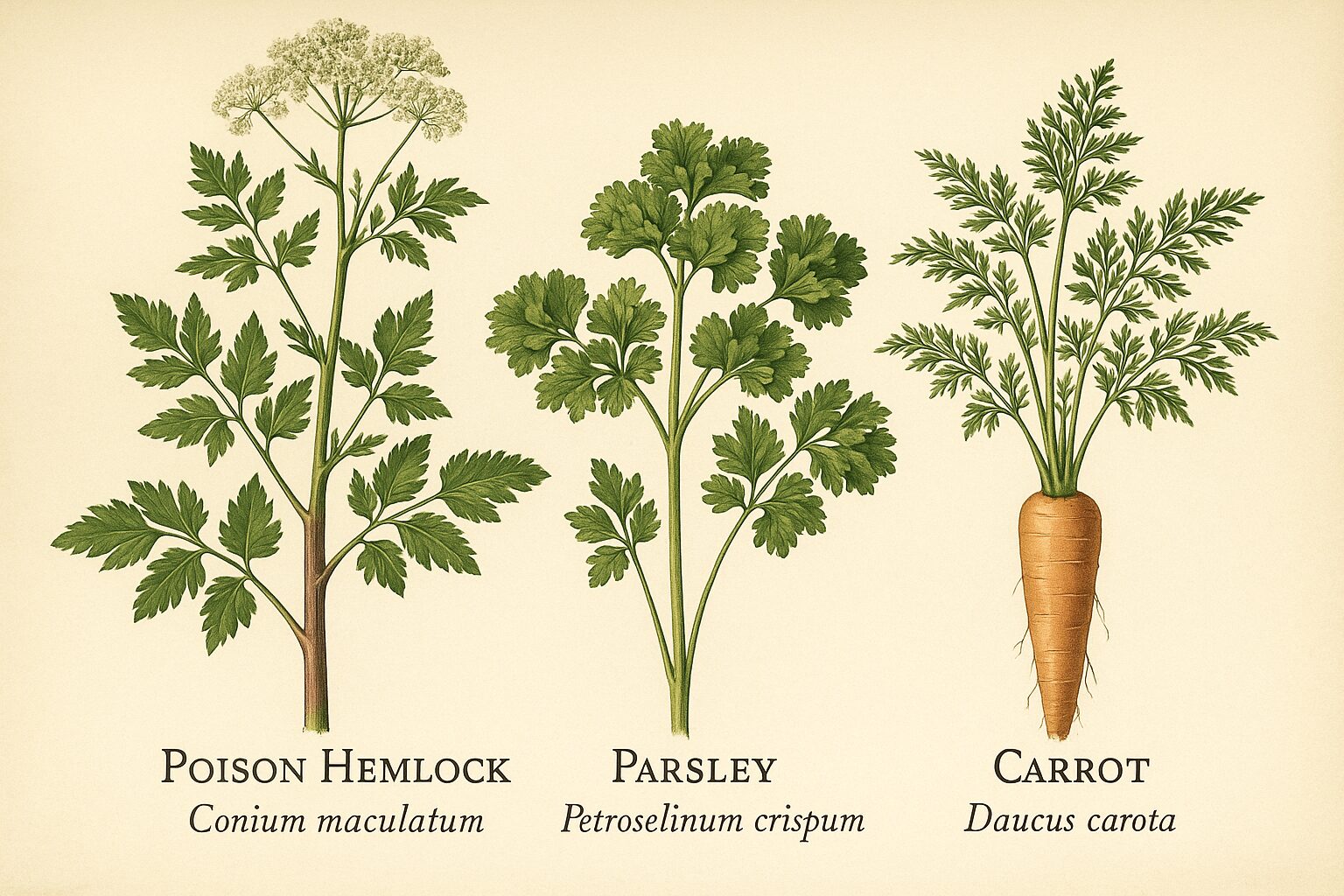

📜 Infobox: Der Schierling – Pflanze, Gift und Symbol

Der Gefleckte Schierling (Conium maculatum) gehört zur Familie der Doldenblütler und sieht auf den ersten Blick harmlos aus – wie Petersilie oder Wiesenkerbel. Sein Gift, das Coniin, blockiert jedoch die Nervenleitung zu den Muskeln. Der Körper wird nach und nach gelähmt, während das Bewusstsein klar bleibt. Bei Sokrates’ Hinrichtung wurde aus dieser Pflanze ein Trank zubereitet. Die Lähmung stieg langsam von den Beinen aufwärts, bis die Atmung aussetzte. Es war kein schmerzhafter Tod, sondern ein stiller, bewusster Abschied – fast wie ein letzter Gedanke, der sich vom Körper löst. Botanisch ist der Schierling eng verwandt mit Petersilie, Sellerie und Möhre – eine merkwürdige Nähe von Heilpflanzen und Gift. Philosophisch betrachtet steht er bis heute für die Grenze zwischen Wissen und Erfahrung, Denken und Leben.

© Mensch und KI im Spiegel der Zeit 2025