Wenn Denken betet – Philosophie im Mittelalter

Im letzten Beitrag „Vom Staunen zum Denken“ sind wir in der Antike stehen geblieben. Und so können wir das natürlich nicht lassen. Die Philosophie ist kein stillgelegtes Gleis, sondern ein Weg, der weitergeht – manchmal holprig, manchmal verborgen, aber nie ganz verschwunden. Ich schreibe diese Texte nicht als Historiker. Sondern als jemand, der sich selbst durch die Geschichte tastet. Neugierig, manchmal irritiert, aber vor allem fasziniert davon, wie Denken überhaupt möglich wurde. Und was es braucht, damit es nicht wieder verschwindet. Die Abschnitte, die folgen, streifen große Themen, die man alle einzeln vertiefen könnte. Vielleicht werden daraus später eigene Artikel. Vielleicht aber auch nicht. Im Moment geht es darum, ein Gespür für die Epoche zu bekommen – für ihren Klang, ihre Fragen, ihre Brücken. Wer anderer Meinung ist, darf das gern sein: Kritik ist immer willkommen (Kontaktformular). Vielleicht entsteht daraus ein neuer Gedanke. Oder ein nächster Text.

Und einer dieser Gedanken führt uns nun weiter – in das Zeitalter, in dem Denken zu beten begann.

📦 Infobox: Vom Logos zum Wort

Im Denken der Griechen war der Logos das vernünftige Prinzip, das die Welt ordnet – bei Heraklit das „Feuer des Geistes“, das Wandel und Gesetz verbindet. Als das Johannesevangelium Jahrhunderte später schrieb: „Im Anfang war das Wort (Logos), und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“, wurde daraus eine radikale Umdeutung.

Das göttliche Prinzip der Welt – der Logos – wurde Mensch in Jesus. Damit verschob sich der Schwerpunkt des Denkens: vom kosmischen Ordnungsprinzip zur persönlichen Beziehung zwischen Gott und Mensch.

Als die Philosophie hinter Klostermauern verschwand

Als die großen Schulen der Antike verstummten, fiel Europa in eine lange Nacht. Rom zerbrach, Bibliotheken brannten, Wissen wurde zu Asche. Was blieb, überlebte in Klöstern – in Händen von Mönchen, die Zeilen kopierten, deren Bedeutung sie oft nicht kannten. So zog sich die Philosophie hinter Mauern zurück. Sie suchte Schutz im Schweigen, nicht im Streit. Doch sie schwieg nicht wirklich – sie betete. Was bei den Griechen noch „Liebe zur Weisheit“ hieß, wurde im Mittelalter zur Suche nach Gott. Der Logos, bei Heraklit das Prinzip der Welt, wurde im Johannesevangelium Fleisch. Denken wurde Theologie, Wissen wurde Dienst am Glauben. Und doch blieb ein Rest von Staunen. Augustinus, einst Schüler der antiken Rhetorik, suchte Gott nicht draußen, sondern im Innern: „Nicht draußen, sondern in mir suchte ich dich.“(Wenn das nur mal jeder Gläubige tun würde) Wo Sokrates die Vernunft befragte, wandte sich Augustinus dem Herzen zu. Das Denken betete jetzt. Aber es betete denkend.

Philosophie fürs Volk – in Stein, Licht und Ritual

Während in den Klöstern abgeschrieben, übersetzt und kommentiert wurde, lebte draußen ein anderes Denken – wortlos, bildhaft, eingebettet in Rituale. Die meisten Menschen konnten nicht lesen. Latein blieb die Sprache der Macht. Wissen kam über die Kanzel, nicht über das Buch. Man dachte in Bildern: Kathedralen wurden zu steinernen Lehrbüchern, ihre Fenster zu Bibeln aus Licht. Niemand erwartete, dass Denken frei sei; es war gebunden an Ordnung, getragen von Weltbildern, in denen Gott, Kosmos und Mensch eine Einheit bildeten. Die Philosophie lebte weiter – nicht im Diskurs, sondern in Symbol und Liturgie.

Die Scholastik – wenn der Glaube zu denken beginnt

Doch in der Stille der Klöster begann etwas zu gären. Mit der Rückkehr der Schriften des Aristoteles (384 bis 322 v. Chr) kam die alte Vernunft wieder ans Licht.

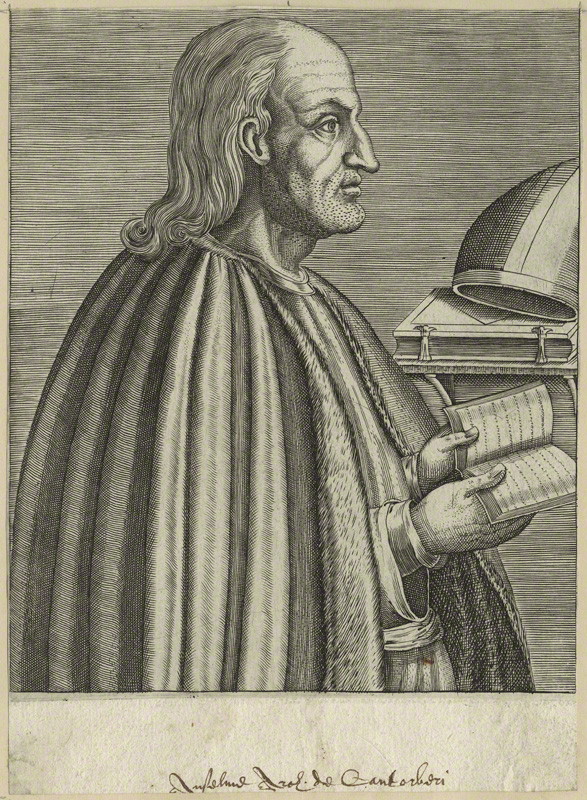

Ab dem 11. Jahrhundert erwachte Europa neu: Klöster wurden zu Schulen, Schulen zu Universitäten. Denken wagte sich wieder ins Freie, diesmal an der Seite des Glaubens. Nicht gegen ihn – aber stark genug, um zu fragen. Anselm von Canterbury wollte Gott beweisen, nicht durch Vision, sondern durch Logik. Wenn man sich ein vollkommenes Wesen vorstellen könne, so müsse es existieren – denn was nur gedacht sei, sei weniger vollkommen als das, was wirklich ist. Heute wirkt das naiv. Damals war es kühn.

Kurz darauf kam Thomas von Aquin (1225 bis 1274), der den Glauben mit der Vernunft versöhnte. In seiner Summa Theologiae ordnete er die Welt – Natur, Seele, Gott – in ein System, das bis heute nachhallt. Für ihn war Vernunft kein Feind der Gnade, sondern ihr Werkzeug: „Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie.“ Die Scholastik war der Versuch, den Himmel zu denken. Sie war keine Philosophie der Freiheit, sondern der Ordnung – aber in dieser Ordnung lag Mut. Der Mut, zu fragen, wo Dogmen standen. Der Mut, Vernunft wieder zuzulassen, selbst wenn sie an der Grenze endete. Aus der Theologie wuchs allmählich wieder Philosophie. Und als sie schließlich begann, ihre eigenen Fragen zu stellen, öffnete sich die Tür zur nächsten Epoche – dort, wo Denken wieder sehen lernt. Die Renaissance wartet bereits.

🔎 Nachtrag: Wie ein Italiener Erzbischof von Canterbury wurde

Anselm war gebürtiger Italiener (Aosta), trat aber in Frankreich ins Kloster – Le Bec, in der Normandie. Dort wurde er Schüler und später Nachfolger von Lanfranc, einem der einflussreichsten Theologen seiner Zeit. Als Lanfranc 1070 Erzbischof von Canterbury wurde, war Anselm längst sein engster Vertrauter.

Nach Lanfrancs Tod holte man Anselm nach England – wegen seiner geistigen Autorität, nicht wegen seines Passes. Zwar zögerte der englische König Wilhelm II. anfangs (wie so oft, wenn Macht auf Geist traf), aber 1093 wurde Anselm schließlich ernannt. Nicht als Kompromiss, sondern als Denker von europäischem Rang.